教授 | |||

|---|---|---|---|

| 穴井謙 | (環境) | ||

| 池添昌幸 | (計画) | ||

| 堺純一 | (構造) | ||

| 鈴木光雄 | (構造) | ||

| 高山峯夫 | (構造) | ||

| 太記祐一 | (歴史) | ||

| 趙翔 | (計画) | ||

准教授 | |||

| 田中照久 | (構造) | ||

| 塚越雅幸 | (材料) | ||

| 宮崎慎也 | (計画) | ||

助教 | |||

| 四ヶ所高志 | (意匠) | ||

| 野口雄太 | (計画) | ||

| 野田りさ | (計画) | ||

| 本田悟 | (材料) | ||

| 松永一郎 | (計画) | ||

| 森田慶子 | (構造) | ||

| 劉懋 | (構造) | ||

助手 | |||

| 楠本彩七 | (構造) | ||

| 花山大樹 | (構造) | ||

教育技術職員 | |||

| 石橋宏一郎 | |||

| 大野敦弘 | |||

学科事務 | |||

| 松本由美 | |||

| 安田知保美 | |||

| 船戸のぞみ | |||

穴井謙 教授

専門分野

どんな建物からも切り離せない「環境」の視点から,人の暮らしを豊かにすることを考えて研究しています。人が健康で快適に過ごせる建物をつくるためには,その内部空間に生じる「音」「光」といった環境それぞれの物理現象を適切に予測して,デザインに反映していかなければなりません。また,日々進歩している先端の技術を取り入れて,環境をコントロールすることも大切です。デザインと技術のバランスを考えながら,人と地球に優しい建物をつくるための研究に取り組んでいます。研究内容

- 昼光活用に着目したシェーディング・ファサードの設計方法

- アクティブ騒音制御による住宅換気孔の遮音対策

- インキュベーターの音環境向上のための吸音・遮音技術

- 設備騒音の低周波音低減のためのアクティブ騒音制御技術

- 住宅地の騒音予測手法の実用モデルの提案

池添昌幸 教授

専門分野

建築デザインは、きわめて多様な条件を整理した上で建築像を構想し、建築空間として具象化する行為です。建築計画学は、人間の生活を原点とした利用者が使いやすい建築空間の法則性を明らかにし、建築デザインの実践に役立てるものです。特に、都市の中の居住空間について研究しています。 建築デザインを良くしていくためには、プレデザイン−デザイン−ポストデザインからなるデザインプロセスの構築が不可欠です。ポストデザインではデザインの事後検証を行い、その成果が次のデザインへの指針となります。建築計画研究は使われ方調査という客観的な検証によって社会的にポストデザインを行っています。利用者の生活と空間の対応関係を調査分析し、得られた研究成果を使いやすい建築物の平面型や計画技術へと発展させ、建築デザインに活用することを目指しています。研究内容

- 郊外住宅地を中心とした持続型居住に関する研究

- 地球環境時代における建築デザインの評価に関する研究

- 既存公共建築物の有効活用に関する研究

堺純一 教授

専門分野

建築物の設計デザインは,見て美しく,居て快適な空間を創造することですが,まず安全な建物を創ることが重要です.建物の安全性について検討するデザインを構造設計と云います.1995年に神戸市街を襲った兵庫県南部地震(阪神大震災)のような非常に大きな地震が起こると建物は大きく揺すられます.建物の耐震性能が地震のエネルギーに耐えられない場合には大きな被害を受け,不幸にも倒壊することもあります.特に,日本は世界でも有数の地震国家であるため,建物の構造設計は必然的に耐震設計にウエートが掛けられます.建物には木造や鉄筋コンクリート造および鉄骨造など,いろいろな構造があり,それぞれ異なる構造性能を持っているので,これらの材料や構造の長所と短所を含めた特徴を掴んで設計することになります.本研究室では,異なる材料や異種の構造をいろいろと組合せたハイブリッド構造の設計法に関する研究を行っています.お互いの弱点をお互いの長所で補い合い,お互いの長所をさらに引出す構造とすることで,RC造や鉄骨造などの既存の構造ではできない,より合理的で,より優れた耐震性能を持つ建築物の新しい構造設計法の可能性について調べています.研究内容

- 省力化と高耐震性を目指した鋼・コンクリート合成構造の開発研究

- 地球環境負荷軽減を目指した各種ハイブリッド構造の開発研究

- 鉄骨鉄筋コンクリート構造の構造性能評価法

鈴木光雄 教授

専門分野

建築構造における最適な計画がどのようなものであるか,それを効率的に見出すための方法論を探求することを研究テーマとしています.建築設計は,計画系・構造系・環境系といった多分野が密接に連携し,安全性・快適性・美しさを兼ね備えた建築を実現するために,多角的な検討を重ねていく総合的なプロセスです.中でも構造設計においては,初期段階で構造計画の方針を明確に定めることが,プロジェクト全体の品質と統合性能を左右する重要なステップとなります.構造設計の実務経験をもとに,構造計画の選択肢を広げる視点から,性能・合理性・施工性などの観点を複合的に評価しつつ,より優れた構造計画案と,それを効率的に導き出すための最適化手法を探求します.研究内容

- 安全性・経済性など複数の性能指標を考慮した多目的最適化による構造計画手法の研究

- 構造設計における最適な部材選定や部材配置手法に関する研究

- 地震応答最適化のための部材設定およびダンパー設定に関する研究

- 最適化ツールの実践的な構造検討方法に関する研究

高山峯夫 教授

- 高山研究室:研究内容や講義に関する情報を随時掲載

- 建築交流会:本学の建築学科学生の主体的な活動の場

- 免震構造に関するページ

専門分野

通常、建物は基礎を介して地面に固定されています。この状態では、地震の揺れ(地震エネルギー)が直接建物へ伝わるため、建物は大きく揺すられることになります。地震のエネルギーをより効率的に吸収することができるように建物の中に特殊装置を配置した構法が制震構法です。耐震・制震構法と異なり、地震の揺れを直接建物に伝えないようにする免震構造という新しい建築技術があります。地震の揺れから建物を絶縁するために、建物の基礎部分に特殊な装置を設置し、この部分で地震のエネルギーを全て吸い取ってしまうようになっています。免震建物は大地震時にも建物が損傷を受けることもなく、建物の中にいる人達の恐怖感や家具の転倒なども防ぐことができるため、住宅、医療施設、防災施設などに最適です。研究内容

- 耐震・免震・制震構造の地震時挙動に関する研究

- 積層ゴムアイソレータやダンパーなどの免震部材に関する研究

- コンピュータを使った部材の挙動解析に関する研究

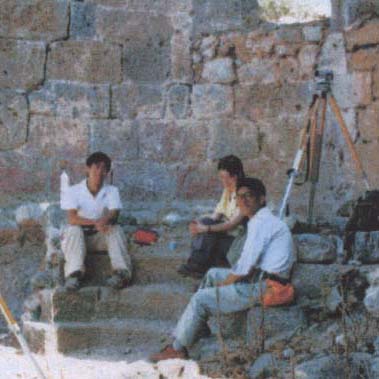

太記祐一 教授

- ゲミレル島遺跡第二教会内陣あとにて(1999年9月) 寺前直人君(大阪大学)、桜井夕里子君(早稲田大学)、太記[左から:撮影・中谷功治氏(愛媛大学)科学研究費補助金「東地中海の港湾都市遺跡の総合的研究」]

専門分野

大昔から現代までの長いあいだに世界中にたてられた建物すべてが、建築史の研究対象となります。もちろん一人ですべてを研究することは無理なので、一人ひとりは大変狭い範囲を専門に取り扱うことになります。私の場合、キーワードをあげれば東地中海、中世、都市、宗教でしょうか。最初は世界遺産にもなっているイスタンブルのアヤソフィアと呼ばれる教会からスタートしました。そしてギリシャやトルコなど東地中海一帯に残る教会、特に9-12世紀の教会建築(つまり中期ビザンツ教会建築)へと対象を広げていきました。私の研究の目的は、残っている建物だけでなく記録など建築以外のものもできるかぎり使って、当時の人々の生活の中で建物が実際にはどういう役割を果たしてきたのか、をあきらかにすることです。ところで近年は浮気心(?)も出てきて、イタリア進出を夢に見ながら、南トルコはゲミレル島に残る6世紀の都市遺跡の調査に参加したりもしています。研究内容

- 東地中海の港湾都市遺跡に関する研究

- ビザンツ帝国における建築文化と宮廷儀礼の相関関係に関する研究

- 東方正教世界における教会建築と宗教儀礼の相関関係に関する研究

- コンスタンティノープル(現イスタンブル)の都市構造の変遷に関する研究

趙翔 教授

- 金沢城の五十間長屋内観(金沢市)

専門分野

建築創りに対する歴史がもっとも古い学科の一つとされる建築学。そのフィールドはすでに前人の手による丹念な耕耘が繰り返されてきました。これまでの経験からも分かるように、建築について「教える」ことはもはやすべてではなくなり、「対話する」ことはもう一つ重要な手段であると考えています。なぜなら、建築物の設計においては、たった一つの解答を求めるというより、いくつかの相対的な答案が出てくるのが普通ですから。これは私が建築教育に対する一般的な考え方です。当然、「考える」ことも大変重要ですが、世界の万物が私たちの気ままな想像によって自由に組み立てられます。社会性や機能性や美しさや面白さ等融合した建物はもっと深い意味を持っているのではないでしょうか。 長い間に建物の設計と研究をしてみて、建物の設計には二つの設計があるように思います。「描く設計」と「書く設計」です。例えば、「描く設計」は現在のコンペに相当します。「書く設計」は現在のプロポーザルに相当します。今日、プロポーザルのウエイトが高まってきています。多様な視点で調査・研究・分析し根拠を明確にしながら、デザインを進めて行くことが大切だと考えています。研究内容

研究の専門領域は建築計画の分野ですが、主な研究内容は、医療施設の計画、人間行動と領域関係、領域(空間)の規模、FM(ファシリティ−・マネージメント)的デザイン、大規模商業・芸術文化・エンターテイメント複合施設の総合開発・・・・・・等です。連携研究

- 大学・企業と連携し、共同研究を行っている。

テーマ 「医療福祉空間環境に関する総合的研究」 - 地域のNPOと連携し、地域の生活環境を向上するための研究を行なっている。

テーマ 「地域社会の街づくり」 - 各国の研究者と連携し、国・地域範囲の人工環境課題を検討している。

テーマ 「健康促進施設の資源とデザイン」

塚越雅幸 准教授

専門分野

「循環型建築材料」と「建築物の長寿命化」をキーワードに、地球環境にやさしいく、長く安全・快適に暮らせる建築物の実現を目指し研究しています。 人間と同じように建築物も年をとれば劣化します。そのため建築物の定期的な健康診断が必要です。様々な材料で構成され、かつ巨大な建築物全体の健全性を評価できる方法の確立に向け研究しています。さらに、劣化した建築物を適切に補修・保護し、より快適性と耐久性を高めることのできるような新たな材料と工法の開発にも取り組んでいます。 また、建築材料の製造には多大なエネルギーが必要です。一方で、他の産業から排出される産業副産物の処理についての問題があります。そこで、これら産業副産物の建築材料への有効利用と、解体した建築物からの資源の再利用可能性についての研究を行っています。研究内容

- 「住環境と部材の品質向上」を目指した外装材料と工法の開発

- 地産業副産物と再生材料を利用した「地球にやさしい材料設計」に関する研究

- 簡便かつ高精度で「建築物全体を非破壊で健全性評価」するための技術開発

- 「建築物の長寿命化」のための高耐久・高性能な補修・保護システムの構築

宮崎慎也 准教授

専門分野

持続可能な社会構築のための,都市計画分野,建築デザイン分野,の研究を行っています.人工知能など情報技術の発展によって蓄積されるビッグデータには様々な空間情報が含まれていますが, これらを組み合わせて分析することで,これまで隠れて可視化されていなかった都市空間や建築空間の特徴を抽出し,未来の都市や建築のデザインにつなげるための新たなアイデアや知識を発見します. また,SDGsやパリ協定などなど,地球環境に対するアクションについても,都市形態や建築デザインの観点から考えています.研究内容

- 都市のWalkAbilityの研究

- 地球環境に配慮した都市形態についての研究

- グラフ理論を利用した空間解析手法の研究

- ビッグデータを用いた都市空間の特徴抽出方法の研究